|

|

|

| История Никопольщины - Древняя история | |||

| Середа, 18 листопада 2009, 15:24 | |||

|

Скифская торговля

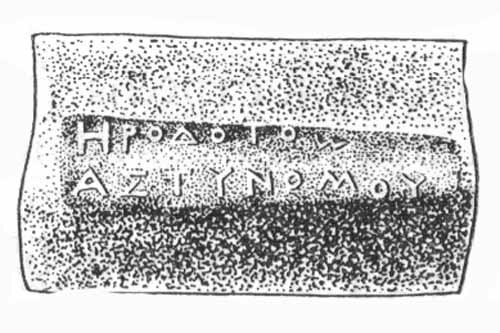

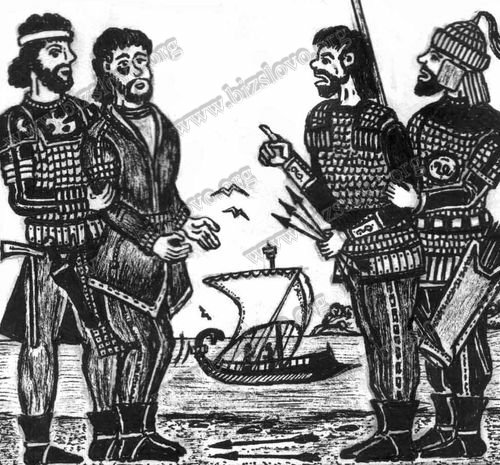

Скифы вели оживленную торговлю с греческими городами-государствами, возникшими в Северном Причерноморье и Крыму на рубеже VII-VI вв. до н.э. Они поставляли грекам зерно, шкуры, скот, рабов и в обмен на них получали ювелирные изделия, вино, масло.

Торговля скифов с греческими городами-государствами в Крыму и Северном Причерноморье.

Рисунок Торопа С.О.

Доходы от торговли с эллинами составляли важную статью в бюджете скифской знати. Скифское городище, обнаруженное археологами на территории современных сел Каменки и Большой Знаменки (Запорожская область, напротив современного города Никополя), в IV-III вв. до н.э. было главным ремесленным, а возможно, и политическим центром всей Скифии. Оно занимало площадь около 12 км2, было обнесено земляным валом и рвом, а в южной его части находилась цитадель - последнее укрепленное убежище в случае нападения врагов.

Техническое создание карты: Волкова Е.Ф.

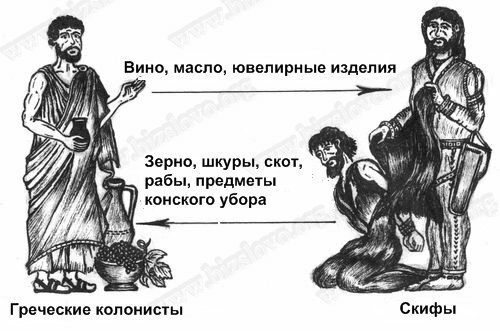

В городище изготовляли железные орудия труда, предметы конского убора, бронзовые наконечники стрел и различные украшения.

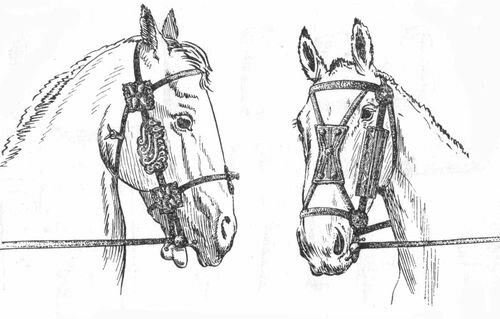

Конское снаряжение скифов IV-III вв. до н.э.

Изделия ремесленников-металлургов были предназначены не только для жителей городища, но и для продажи. Металлургические мастерские были неразрывно связаны с жилым домом и хозяйством ремесленников. Скорее всего, они не являлись специализированными предприятиями. Для обеспечения Каменского городища необходимым сырьем (железной рудой) из Криворожского басейна в районе современного г. Никополя существовала переправа. Обитатели Каменского городища были лично свободными и являлись полноправными членами скифской общины. Они вели самостоятельное хозяйство, торговлю, занимались скотоводством и земледелием, о чем свидетельствуют находки железных серпов, мотыг и каменных зернотерок, а также отпечатки зерен проса и пшеницы на стенках глиняной посуды местного производства.

Железные изделия из Каменского городища под Никополем: серп и ножи. IV-III вв. до н.э.

Конец V - начало IV вв. до н.э., а также начало III в. до н.э. характеризуется наиболее сильным притоком греческих товаров в Великую Скифию. Это объясняется, прежде всего, возросшими поставками хлеба из скифских земель в античные города-государства. В те времена многие города Боспорского царства становятся основными торговыми центрами, через которые осуществляются поставки скифского хлеба в материковую Грецию и полисы южного Понта. Среди поставляемых из Греции и Малой Азии товаров преобладали вино, масло и глиняная посуда. На территории Никопольского района греческие амфоры находят не только в погребениях знати, но и в захоронениях скифов-общинников. Отсюда напрашивается вывод, что в V-III вв. до н.э. вино в амфорах было доступно для приобретения и рядовому населению Великой Скифии.

- Мы где-то здесь год назад амфору с вином закопали...

Рисунок Торопа С.О.

Среди обнаруженных В Северном Причерноморье амфор значительная доля принадлежит изделиям из Гераклеи, Синопы и острова Фасос. Встречается также немало херсонесских амфор - как клейменных, так и не клейменных.

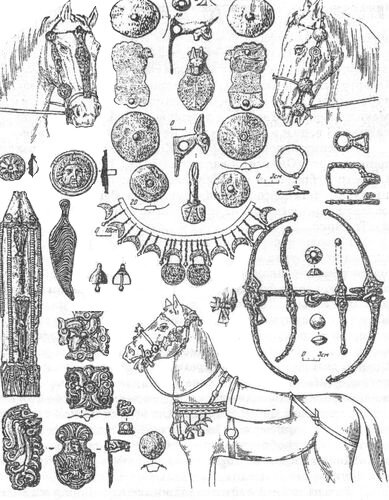

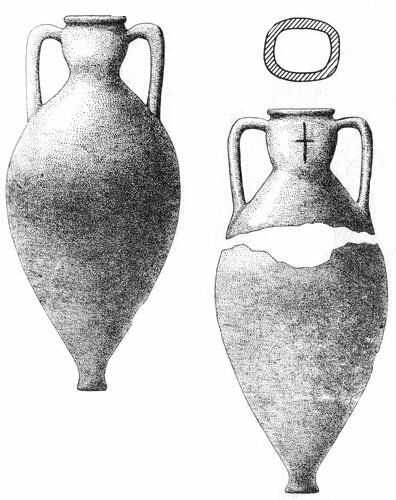

При раскопках скифских курганов в окрестностях села Капуловка (Никопольский район) в кургане № 13 была обнаружена амфора с фасосским клеймом, высота которой составляла 72 см. Ее острое дно имело небольшое углубление, а под венчиком и на шейке с помощью красной краски была нанесена полоска и обозначен кружок.

Фасосская амфора.

с. Капуловка. Никопольский район

Во время исследования курганной группы около шахты № 22 (левый берег реки Базавлук, Никопольский район) в кургане № 12 археологами были обнаружены две, стоящие рядом и вкопанные в погребенный чернозем, хиосские амфоры (судя по всему - следы тризны). Одна из них располагалась горлом вверх, вторая - вниз. Обе амфоры различались лишь в деталях. Так, одна из них имела яйцевидный корпус с покатыми плечиками, невысокое сильно раздутое в верхней части горло и невысокую массивную расширяющуюся ножку с глубокой выемкой снизу. На плечике амфоры, по линии основания одной из ручек, имелась полоса, нанесенная красной краской. Высота амфоры составляла 68 см, диаметр корпуса - 32 см, венчика - 11,5 см, высота горла - 12 см. Вторая амфора сохранилась хуже и была немного уже и выше предыдущей. На ее горле с обеих сторон черной краской было нанесено по кресту. Высота второй амфоры составляла 70 см, диаметр корпуса - 30 см.

Хиосские амфоры.

Группа шахты № 22. Никопольский район

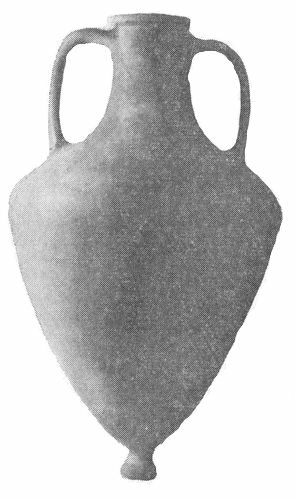

Небольшая херсонесская не клейменная амфора высотой 45 см была обнаружена в кургане № 11 у села Нагорное (Никопольский район). Она имела широкий яйцевидный корпус и маленькую ножку, кончающуюся кольцеобразным валиком. Горло у амфоры было небольшое, плавно расширяющееся к низу, ручки - небольшие, овальные в сечении (2,5х1,8 см), тонкие. Под венчиком имелось размытое красное кольцо.

Херсонесская амфора.

с. Нагорное. Никопольский район

Херсонесская амфора с рельефным клеймом (на одной из ручек в желобке) найдена в Хоминой Могиле (Никопольский район). Она имела стройный конический корпус, высокую рюмкообразную ножку, почти цилиндрическое, слегка расширяющееся к низу горло. Высота ручек - 22 см, глубина сосуда - 60,5 см. Высота найденной в Хоминой Могиле амфоры составляла 68 см.

Херсонесская амфора.

Хомина могила. Никопольский район

По мнению многих историков, в отдаленные районы Великой Скифии амфоры с вином и маслом доставлялись как по речным, так и по сухопутным магистралям.

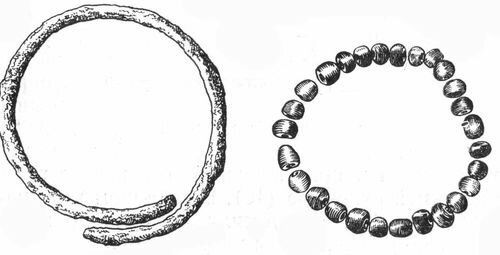

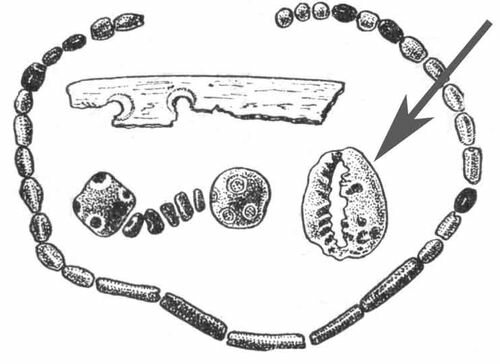

Одну из самых распространенных групп импортных изделий в IV-III вв. до н.э. составляли стеклянные бусы. Основные центры их изготовления, по-видимому, находились в Средиземноморье и Малой Азии. В курганной группе Капуловка II (Никопольский район) при раскопках кургана № 1 был обнаружен браслет, диаметром 7,5 см, сделанный из круглой в сечении проволоки с заходящими друг за друга несомкнутыми концами. Перевязь была набрана из 27 небольших стеклянных бусин.

Проволока и стеклянные бусы от браслета.

Капуловка ІІ. Никопольский район

На Никопольщине, как в захоронениях скифской знати, так и в погребениях рядовых общинников (Капуловка I, Капуловка II, группа шахты № 22 и др.) широко представлена античная столовая посуда. В IV-III вв. до н.э. она очевидно имела широкий сбыт среди разных слоев скифского общества.

Чернолаковый канфар. Средина IV в. до н.э.

Капуловка II. Никопольский район

Хлеб, преимущественно пшеница, был самой главной, но не единственной статьей экспорта из Великой Скифии. По свидетельству Полибия, Страбона и других античных авторов в Грецию экспортировались также мед, воск, хорошие сорта рыбы, скот, шкуры, а также «рабы хорошего качества».

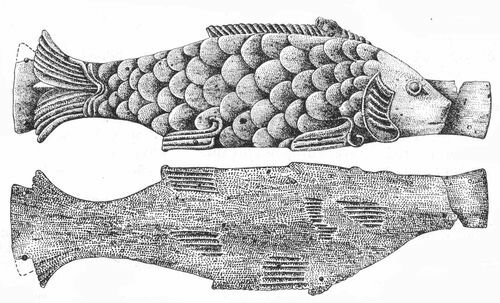

В развалинах Херсонеса, Ольвии, Фанагории и других греческих городов-государств до сих пор сохранились остатки каменных ванн для засолки рыбы. Известны также чеканные изображения головы осетра на древних монетах. Все это говорит о хозяйственной ценности осетровых в античные времена. Описывая земли скифов, Геродот упоминает о белугах и осетрах, которые в изобилии встречались в те времена в днепровских водах. Думаю, именно осетровых Полибий, Страбон и другие древние авторы причисляли, прежде всего, к хорошим сортам рыбы. Купцы из Ольвии, контролировавшие устье Борисфена, очевидно пользовались приоритетом в торговле со скифами. Из Ольвии маринованную скифскую рыбу поставляли в Грецию и другие районы Средиземноморья. Не могу согласиться с теми авторами, которые утверждают, будто-бы рыба была чуть ли не второстепенной статьей скифского экспорта, мотивируя это тем, что «кочевникам не свойственно занятие рыбным промыслом». Исторические документы, в частности, Ипатьевская летопись, опровергают подобную точку зрения. В уже упомянутой летописи повествуется о том, что половецкий хан Сарчак, разгромленный Владимиром Мономахом, отступив в Придонские степи, «рыбою оживши»… Вероятнее всего, доходы от торговли рыбой составляли в бюджете скифской знати значительную статью, уступая лишь прибыли от продажи пшеницы. К тому же, в засушливые и неурожайные годы, а таковые на современном юге Украины и Кубани случаются нередко, только продажа хороших сортов рыбы могла в значительной мере компенсировать убытки, связанные с вынужденным сокращением экспорта зерна.

Найденная в группе шахты № 22 (Никопольский район) бронзовая бляха в виде рыбы,

вполне вероятно, служила эмблемой или украшением скифского щита.

Ее длина - 21,8 см (без пластинчатых выступов - 19 см), ширина - 5,8 см

В Грецию и города Малой Азии также экспортировалась пушнина, которую скифские купцы привозили из Южного Урала. По сообщению Геродота, скифы имели постоянные контакты с обитавшими там племенами (фиссагетами и иирками) и продавали им товары из Ольвии. С местным населением они общались при помощи семи переводчиков. Современными археологическими находками подтверждается существование древнего торгового пути из Северного Причерноморья до Уральских гор. Они также свидетельствуют о торговых связях скифов с племенами Прикамья, савроматами Поволжья и Приуралья. Полученные в результате обмена изделия из Скифии встречаются в районах расселения синдов и меотов Прикубанья, тавров горного Крыма. Из Прибалтики в Скифию ввозился янтарь, из Кавказа - металлическая посуда.

Со второй половины IV в. до н.э. значительно увеличивается экспорт из Скифии железных изделий, полученных при помощи ковки. В Каменском городище обнаружены остатки кузнечных горнов и инструментов (молотов, пружинных щипцов, клещей, молотков, пробойников, напильников). С их помощью скифские мастера изготавливали орудия труда и оружие, поступавшие в города-государства Северного Причерноморья. Кроме черной, в Скифии была развита и цветная металлообработка. Собственного сырья для получения цветных металлов у скифов не было, поэтому они получали его из источников, расположенных на Северном Кавказе, Южном Урале и в Казахстане.

Железные изделия из Каменского городища под Никополем: молоток-пуансон для штамповки панцирных чешуек, панцирные чешуйки, зубило, пробойники. IV-III вв. до н.э.

Через расположенные на побережье Черного моря порты (Херсонес и другие) в Скифию могли проникать товары с Востока - пряности и благовония.

В скифских женских захоронениях IV в. до н.э. часто встречаются завезенные из Малой Азии пастовые бусы.

Пастовые бусины кубической формы, черного цвета, с желтыми прожилками

Страшная Могила. Никопольский район

При раскопках одного из курганов в группе Капуловка II археологами была обнаружена обитающая в теплых южных морях раковина каури. Откуда она была привезена в Скифию и для чего использовалась, выяснить не удалось.

Раковина каури. Капуловка II. Никопольский район

Вероятно, еще в V в. до н.э. скифам удалось установить торговые связи с фракийцами и рядом населявших Балканский полуостров племен. Однако немногочисленные находки в скифских курганах происходящих из данного региона изделий свидетельствуют о том, что эти связи, скорее всего, не были регулярными. Cудя по всему, они заметно усилились в конце IV начале III вв. до н.э.

Уздечный набор № 1 (по своим стилистическим признакам связанный с искусством Фракии) и № 2.

Хомина Могила. Никопольский район

На территории Каменского городища археологами было обнаружено несколько десятков античных монет, которые использовались, по предположению Бориса Гракова, для обращения с заезжими греками и греков с местными торговцами. Основным мерилом ценности у скифов служил скот (кони, быки), использовавшийся как для внешнего, так и для внутреннего оптового обмена. В качестве эквивалента «разменной монеты», по мнению некоторых историков, скифами использовались стрелы, либо только их наконечники. Считаю, что это предположение не лишено основания, если вспомнить о том, что с VII в. до н.э. скифские стрелы ценились не меньше, чем автомат Калашникова в конце ХХ - начале ХХІ веков (см. статью «Скифское оружие»). Косвенным подтверждением данной гипотезы служат и многочисленные находки наконечников скифских стрел в окрестностях села Капуловка (Никопольский район), где в античные времена находился крупнейший на Борисфене (Днепре) торговый порт.

с. Капуловка. Никопольский район

- Он меня на три стрелы обсчитал!

Рисунок Торопа С.О.

Рельефное клеймо на ручке херсонесской амфоры. Хомина Могила. Никопольский район

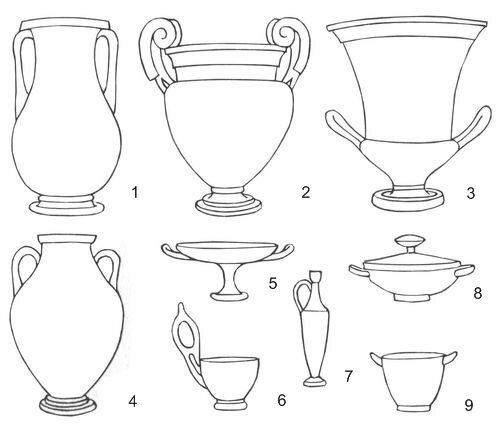

Греческая керамика

1 - пелика; 2-3 - кратер; 4 - амфора; 5 - килик; 6 - киаф, черпак; 7 - лекиф; 8 - пиксида; 9 - скифос

Иллюстрации:

Перевод в электронный вид: Бутенко О.П.

На нашем сайте Вы можете узнать больше о выдающемся украинском археологе (благодаря которому были открыты многие сокровища скифских курганов, в том числе и знаменитая золотая пектораль), кандидате исторических наук, а также проникновенном лирике, поэте тонкой души Мозолевском Борисе Николаевиче:

На нашем сайте Вы можете узнать больше об истории Никопольщины:

|

|||

| Останнє оновлення на Неділя, 06 листопада 2011, 17:20 |