|

|

|

| Четвер, 10 вересня 2009, 02:57 | |||

|

Варивода Л.П. Заведующая отделом истории запорожского казачества Никопольского краеведческого музея г. Никополь, Украина Биография Материал предоставлен в авторской редакции

Старожитности Сечевой Покровской церкви

в коллекции Никопольского краеведческого музея

Запорожские казаки были верующими людьми и сурово придерживались православия. С 1734 года и до конца существования Новой Сечи в пределах вольностей Войска Запорожского действовали 44 церкви.

Церковный интерьер и внутреннее убранство отображали отношение запорожцев к церкви. Каждый умирающий казак, если имел при себе крестик, иконку или был пожалован царской медалью, непременно отписывал все это церкви. По народным обычаям мореплаватели, раненые и больные казаки любили делать обеты и в случае спасения от опасности, удачи или выздоровления приносили в дар церкви серебряные крестики, бляшки с изображением святых, чарки, сосуды и т.д. Поэтому запорожские церкви всегда имели богатое убранство. Самая богатая из них была Покровская Сечевая церковь. Покровская Запорожская церковь, которая была на последней Новой Сечи разукрашивалась за счет Коша и личных вкладов запорожцев. Своей внутренней отделкой и драгоценностями Покровская Сечевая церковь могла посоревноваться с ризницей Киево-Печерской лавры. В середине церкви зрителя поражал многоярусный иконостас с церковными вратами "в косую сажень" отлитыми из чистого серебра и позолоченными. Иконы горели золотой отделкой и были написаны лучшими византийскими и украинскими художниками. Ризы были кованы золотом. Книги были обложены массивным серебром с драгоценными камнями. После разрушения Новой Сечи часть церковной одежды, книг, хоругвей была подарена Потемкиным соборной церкви в г. Николаеве, а часть ризницы всегда хранилась при князе и была найдена в его доме после его смерти. Об этом пишет историк Скальковский в своей "Истории Новой Сечи". После уничтожения Запорожской Сечи и разрушения Сечевой церкви часть ее имущества по распоряжению губернатора Новороссийского края М.Д. Языкова была перенесена в Никопольскую Свято-Покровскую церковь, благодаря ходатайствам ее ктиторей братьев Ивана и Якова Шиянов.

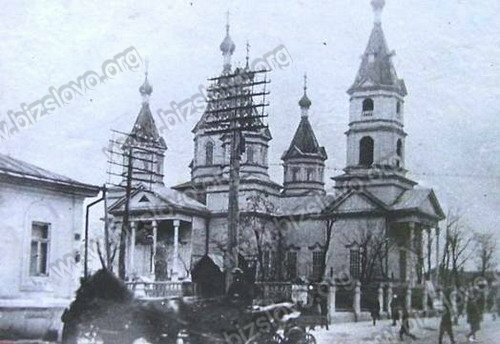

Никопольский Свято-Покровский собор (1795-1934 гг.)

Описание этих церковных вещей дает Д.И. Яворницкий в работе "Запорожье в останках старины и преданиях народа" т. ІI, а также никопольский священник протоерей Иоанн Карелин в "Записках Одесского общества истории и древностей". Как свидетельствует описание церковных старожитностей Никопольского музея с 1919 - конец 20-тых годов, они были переданы в середине 20-тых годов из Никопольской Свято-Покровской церкви, которая принадлежала к УАПЦ, в краеведческий музей. Самый давний запорожский экспонат музея - крест из Никитинской Сечевой церкви. Крест железный кованый. Вверху изображение солнца, внизу - перевернутый полумесяц. Изображения символические: солнце - символ христианской православной веры запорожских казаков, полумесяц - символ мусульманской веры врагов запорожцев - турков и татар. Уникальным является аналой из Олешковской Сечи (подставка для чтения Иеванегелия), подаренный запорожцам константинопольским патриархом в во время пребывания в подданстве Турции. Аналой изготовлен из дерева, что на арабском языке называется "абонос" - черное дерево. Инкрустирован черепахой, слоновой костью, речным перламутром. Д.И. Яворницкий пишет, что этот аналой принадлежит вплоть до времен известного проповедника Иоанна Златоуста. К уникальным старожитностям из Покровской Сечевой церкви принадлежит икона с кипарисовым крестом. Икона представляет тип иконы-ставротеки, хранилище креста. Основа иконы серебряная овальная пластина (таблица) в центре. Таблица и крест двусторонние, рассчитанные на круговой обзор. Икона расположена в резном золоченном киоте, который имеет форму портретной рамы с внутренним овальным вырезом. Киот двойной двусторонний. Икона вкладная, датированная 1747 г., о чем свидетельствует разная надпись по периметру овала с обратной стороны. Текст вкладной надписи: "Сия таблица до Храму Покровы Пресвятыя Богородицы сооружена коштом всего войска Запорожского. А старанием ктитора Павла за Атамана кошового Павла Козилецкого в 1747 году месяца октября 2 дня". Шрифт надписи - кириличный. Вкладной кипарисовый крест украшен барельефной резьбой, составленный. На главной стороне креста - изображение (распятие Господнее) на перекладинах в медальонах - сюжеты страстей Христовых: моление о чаше, несения креста, чаша Господня с Богоматерью и Иоанном. На обратной стороне Креста - изображения во весь рост Богородицы с Богоноворожденным на левой руке, а в медальнице - введение в храм, Рождество Христово. Вкладной крест к иконе - за своими художественными достоинствами является выдающимся произведением украинского барокко. Есть предположение, что это работа столичного киевского мастера. Крест - это хранилище святых частей Христа, на котором был распят Спаситель. Об этом свидетельствует надпись "В сем кресте животворящее древо". Таблица - это овальная двусторонняя пластина, в центре - вырез под крест. Изготовлена из толстолистового серебра. В подножие креста слева - Мария и Мария Магдалина, справа - Святой Иоанн Богослов. Внизу - Ангел, который восседает на гробу Господнем. По обе стороны Креста - херувимы, по три с каждой стороны. На обратной стороне - сверху Бог Отец, ниже слева - царь Константин и мать его Елена, справа – святой Макарий, под крестом - святой архистратиг Михаил. Крест с главной стороны иконной пластинки оправлен серебряной позолоченной оправой по форме. На оправе - московское городское клеймо 1856-1880 гг. Шифр пробирного мастера между 1856-1884 гг. Оправа и ее декор выполнены скорее всего на собственные средства богатого никопольского мещанина. Тогда же была изготовлена двойная рама-киот. Оправа по периметру украшена зелеными, красными и бесцветными стразами в количестве без потерь. В середине креста припаяны угловые накладки из серебра в виде лучей. На лучах в гнезда посажены бирюзовые и бесцветные вставки. Киот-рама прямоугольной формы, двойная, открывающаяся, на петлях, закрывается на запор. Вырез овальный. С обеих сторон киот украшен горошчатым рельефом штапиком. По левкасу сусальная позолота с обеих сторон. Внутренние части не окрашенны. Торцы окрашены под лак. Конструкция киота представляла собой заклеенный двойной пакет. Изготовлен одновременно с оправой креста во второй половине ХІХ века. По легенде икона с кипарисовым крестом была принесена запорожскими казаками из Иерусалима во время пребывания их в Турции (1709-1734 гг.). Представляет интерес небольшой напрестольный кипарисовый крест из церковных старожитностей. Крест украшен серебром и имеет такую надпись: "Сей крест с мощами святых отцов Печерских Лаврентия и Силуяна Кущевского куреня Войска Запорожского казака Лаврена Горба". Год не указан. На средства казака Тимошевского куреня Иоанна Гаркуши изготовленная плащаница из Покровской Сечевой церкви, сшитая из двух бархатных тканей черного и малинового цвета. На черном бархате посредине вышитое серебром тело Иисуса Христа. Лицо и волосы написаны красками, по углам - вышитые золотом ангелы в виде человека, быка, орла и льва. Вокруг - вышит тропарь. Кайма плащаницы украшена золотом и серебром, шелковой бахромой. У ног Иисуса Христа вышитая надпись: "Сия плащаница раба Божия Иоанн Гаркуши куреня Тимошевского 1756 года". Евангелие из Сечевой церкви - высота 1 аршин, 1 вершок, ширина - 12 вершков. Напечатано при царствовании Елизаветы Петровны в 1759 году, на толстых клинных листах. В 1760 году Евангелие украшено малиновым бархатом, а по нему серебром с позолотой. На главной стороне пять изображений под чернью на серебряных дощечках овальной формы. Посредине - Господь Вседержатель, а по углам - четыре евангелиста. На исподней стороне - Сень Пресвятой Богородицы. Из церковной одежды особенную историческую ценность имеет риза из Чертомлыкской Сечи, пошитая из сплошной золотой парчи, а оплечья - кованого серебра. На ней вышитый покров Богоматери. Епархиальная духовная консистория неоднократно предлагала причту (церковному региону) передавать Запорожские вещи в Екатеринославский музей им. Поля (в настоящее время музей им. Яворницкого) для обеспечения их сохранения, потому что никопольская церковь была деревянной и могла сгореть, а на строительство каменной часовни денег не было. Поэтому 16 ноября 1912 года по распоряжению Благочинного Екатеринославской духовной консистории вещи церковной древности были переданы профессору Д.И. Яворницкому. Дальнейшая их судьба неизвестна. В своей "Истории запорожских казаков" (т. І, с. 128) академик Д.И. Яворницкий пишет о том, что некоторые из них хранятся в Никополе. В письме-просьбе группы никопольских священников о выделении денег на строительство каменной часовенки в ограждении Покровской церкви г. Никополя для хранения давних запорожских святынь пишется: "Никополь является славной могилой не только усопших сечевиков, но здесь же хранятся и великие святыни запорожской Сечевой церкви. Утварь эта очень ценная как в археологическом контексте так и по работе и материалу, из которого она изготовлена. Некоторые вещи еще и теперь употребляются при Богослужении на Пасху и храмовые праздники". Многие из высокопоставленных лиц и члены археологических комиссий приезжали из Петербурга, Москвы, Одессы и Харькова посмотреть на давние запорожские святыни. Преосвященный отец Евгений, архиепископ славянский докладывал святейшему Синоду, чтобы разрешено было взять церковную утварь из села Покровского в Славянскую архиерейскую ризницу, но Синод сам собой на это не пошел, а вынес этот вопрос на рассмотрение генерал-губернатора князя Потемкина. Вышесказанное говорит о том, что много вещей из Покровской запорожской церкви имеют музейное значение и являются не только культовыми предметами, но и имеют огромную историческую ценность, настолько большую, что высшее духовное начальство не осмеливалось распорядиться ими по своему усмотрению. Позже, уже в Никопольской Свято-Покровской церкви они использовались при богослужении только на большой праздник с целью обеспечения их сохранения. Таким образом Никополь является местом, где хранятся большие святыни запорожской Сечевой церкви и украинского народа. В наше время национального возрождения эти святыни являются не только дорогой памятью о славных предках, но и напоминанием о том, как веровали, как молились и как умели умирать за эти святыни наши деды и прадеды.

Литература

В случае использования материалов этого сайта ссылка на сайт обязательна

|

|||

| Останнє оновлення на Неділя, 05 вересня 2010, 11:34 |